2022年11月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第21話 「水中ドローン」で深海生物を見た!

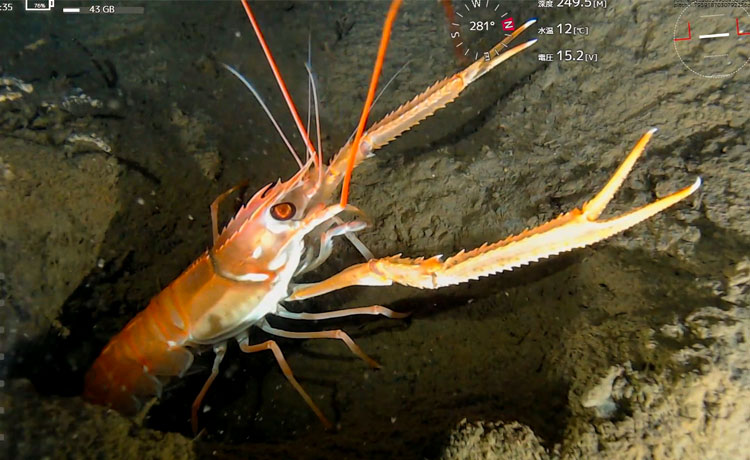

深海底の巣穴から出てきたアカザエビ=静岡県・伊豆半島沖の水深約250m、サンシャイン水族館提供

■駿河湾の深海底をリアルタイムで観察

前回のコラム「タチウオ~鱗のない魚」では、サンシャイン水族館(東京都豊島区)が、飼育の難しいタチウオの展示に取り組んでいるという話題をご紹介しました。都会のど真ん中にある水族館ですが、実は、フィールドでの深海生物の調査活動にも力を入れています。

サンシャイン水族館の笠原穣さんらのチームが静岡県沼津市沖の駿河湾で行った調査に、私も同行させていただきました。

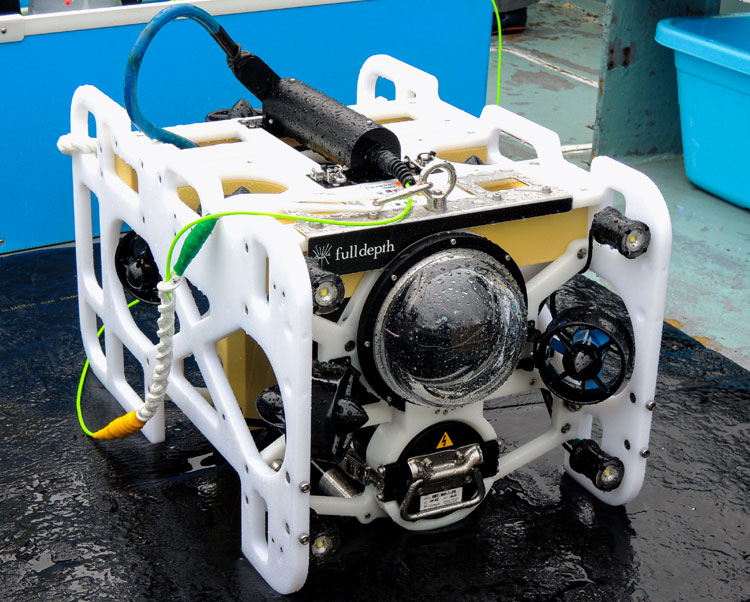

深さが200メートルを超す深海は、通常のスキューバ潜水では到達できない世界です。そこで威力を発揮するのが「水中ドローン」。正式には、「ROV」(Remotely operated vehicleの略、遠隔操作型の無人潜水機)と呼ばれる機材で、近年はかなり小型化、低価格化が進んでいます。

駿河湾の調査で使う水中ドローンは重量が約30キログラム。動画のカメラが搭載されており、船の上にいながらにして、深海底の世界をリアルタイムで観察することができます。

冒頭の写真は、高級食材として有名な深海性のアカザエビです。水深約250メートルの泥に覆われた海底の巣穴から、鮮やかなオレンジ色の姿を現しました。

大きなハサミを振りかざす様子を船上のモニター画面で見た瞬間、私は思わず「オーッ」と声を漏らしてしまいました。最近の水中映像の技術はすばらしく、まるで自分が深海でダイビングしているかのような臨場感が味わえるのです。

駿河湾の深海生物調査で活躍する「水中ドローン」=山本智之撮影

■ゲーム機のようなリモコンで操縦

今回の調査海域は、静岡県沼津市の静浦漁港から船で約20分の沖合。水族館のスタッフが2人かがりで水中ドローンをかかえ、船べりから海へ降ろしました。

この水中ドローンは、ケーブルで船上の機器とつながっていて、ゲーム機によく似たリモコンを操作することで、前進させたり、カメラを上下に動かしたりすることができます。

水中ドローンを操作するのに使うリモコン=静岡県・駿河湾の洋上で、山本智之撮影

水中ドローンのライトで照らすと、深海にすむエビの仲間や深海魚などが、暗闇の中から次々と浮かび上がってきます。

泥の海底にじっとたたずんでいる小魚がいました。魚屋さんでは「メヒカリ」と呼ばれることが多い食用深海魚のアオメエソ類です。このほかにも、背びれをピンと立てて泳ぐツボダイ、「生きた化石」と呼ばれる棘皮動物の一種「トリノアシ」、そして、名前のよく分からない深海のウニ――。私はモニター画面から目を離すことができず、文字どおり「釘付け」になってしまいました。

水中ドローンのカメラに写った深海魚たち。左から時計回りに「アオメエソ類」「マルヒウチダイ」「ムグラヒゲ」=サンシャイン水族館提供

■調査データを飼育に活用

海底の様子を映し出すモニター画面には、その場所の水深や水温が表示されます。たとえば、アカザエビを撮影した場所の水温は12度でした。

こうした水温などの記録データは、水族館で深海生物を飼育する際に役立てられています。たとえば、お客さんに人気の高い深海性のタコの一種「メンダコ」の事例がそうです。

サンシャイン水族館は今年3月、メンダコの展示期間の日本最長記録(76日間)を達成したと発表しました。メンダコの生息場所の水温条件を水中ドローンで詳しく調べ、飼育条件に反映させたことで、長期の展示につながったといいます。

■「びっくり箱」の楽しさ

せっかく同行させていただいたので、私も水中ドローンの操作に挑戦させていただきました。

水中ドローンで生き物を探す際には、海底から少しだけ機体を浮上させたままの状態で、ゆっくり前進させるのがコツです。今回の調査現場は泥に覆われた海底なので、回転するプロペラで泥を巻き上げ、視界が遮られてしまわないように、注意しながら操縦します。

操縦に慣れてきたころ、深海の暗闇の中で、遠くにオレンジ色の目が二つ、キラリと輝きました。近づいてみると、大きなアカザエビです。ドローンのカメラをゆっくり慎重に近づけ、リアルタイムでじっくりと観察することができました。

初めて参加した深海生物の水中ドローン調査。いつ、何が出てくるか分からない「びっくり箱」のような楽しさを感じました。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。1999年に水産庁の漁業調査船に乗り組み、南極海で潜水取材を実施。2007年には南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。朝日新聞東京本社科学医療部記者、同大阪本社科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。最新刊は『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)。ツイッターも発信中。