2021年5月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第2話 ウニの世界に異変が起きていた!

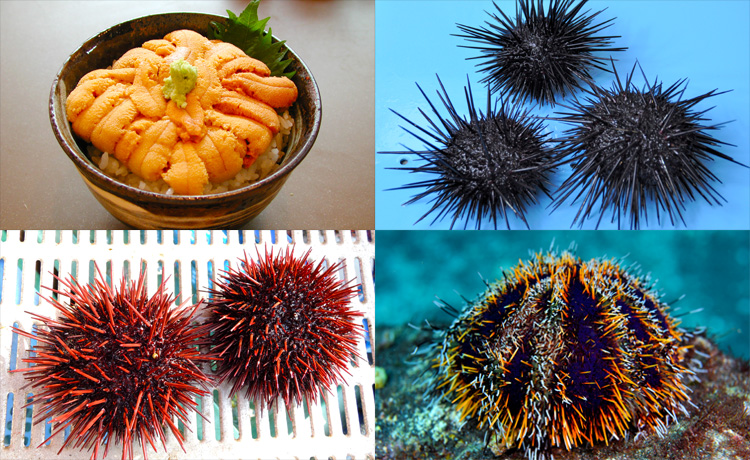

左上から時計回りに、キタムラサキウニの「ウニ丼」、食用になるムラサキウニ、シラヒゲウニ、アカウニ=山本智之撮影

高級な寿司ダネに、そして、豪華な「ウニ丼」に――。私たち日本人は、ウニを食材として珍重してきました。市場で特に評価が高いのは、冷たい北の海でとれる「キタムラサキウニ」や「エゾバフンウニ」。このほかにも、「アカウニ」や「ムラサキウニ」、「シラヒゲウニ」など、日本の沿岸では地域ごとに色々な種類のウニが漁獲されています。ウニは、ナマコやヒトデと同じ「棘皮動物」。食用になるオレンジ色の部分は、ウニの殻の内側にある生殖巣(卵巣や精巣)です。

■ウニは日本の海に160種

日本の海に生息するウニは160種ほどが知られています。その中には、有毒なトゲをもつ種類も含まれています。

ウニの姿や色は変化に富んでいる。左上から時計回りに、イイジマフクロウニ、タコノマクラ、ヨツアナカシパン、ヒラタブンブク=山本智之撮影

たとえば「イイジマフクロウニ」は、うっかり触って刺されたら危険な「要注意生物」として、ダイバーの間ではおなじみですね。

ひとくちにウニといっても、その姿や暮らしぶりはさまざま。「タコノマクラ」や「ヨツアナカシパン」は、体が平たく円盤のような姿です。夜の海で「ヒラタブンブク」に出会ったダイバーは、海底を滑るように走る「ウニらしくない動き」を目撃することでしょう。

そんな中で、沿岸でよく見られる「普通な姿のウニ」のひとつが、ナガウニ類です。

日本に生息するナガウニ類のうち、「ツマジロナガウニ」は房総半島、「ホンナガウニ」は中部日本、「ヒメクロナガウニ」は紀伊半島が、それぞれ分布の北限とされています。

いずれも基本的なシルエットは同じなのですが、「ツマジロナガウニ」はトゲの先端が白くなり、「ヒメクロナガウニ」はトゲが一様に黒いといった特徴があります。

■「沖縄以南」のウニがなぜ本州に?

このように、ナガウニ類は、種によってその分布域が異なることが知られていて、「リュウキュウナガウニ」は沖縄県以南に分布しています。ところが、この熱帯性のリュウキュウナガウニが、本来は生息しないはずの和歌山県の海に出現したことが明らかになりました。これまで知られていたナガウニ類の分布の常識からすると、ちょっと信じられないような出来事です。

京都大学瀬戸臨海実験所助教の中野智之さんらが2019年、「本州初記録の熱帯性ウニ」として、調査結果を日本ベントス学会誌に発表しました。

発見場所は、紀伊半島南部の和歌山県白浜町。トゲの色が緑色がかっていましたが、「当初はホンナガウニの色彩変異かもしれないと思った」と中野さんは振り返ります。しかし、詳しい形態やミトコンドリアDNAの分子系統解析によって、まぎれもなく熱帯性のリュウキュウナガウニであることが判明したのです。

和歌山県の海に出現した熱帯性の「リュウキュウナガウニ」=京都大学瀬戸臨海実験所の中野智之助教提供

サンゴ礁の海に分布するウニが、どのようにして和歌山県までたどり着いたのでしょうか。中野さんによると、リュウキュウナガウニの幼生が海中を浮遊する期間は少なくとも2~3週間あるといい、黒潮に乗って沖縄の海から直接やって来た可能性も考えられます。あるいは、まだ知られていないだけで、実は九州や四国の海に親ウニが定着し、そこで生まれた幼生たちが流れてきたのかもしれません。

京都大学瀬戸臨海実験所は、1963年からウニの個体数調査を続けています。それでも、これまでの調査でリュウキュウナガウニが報告されたことはなく、海の中で温暖化が進んでいることを示す事例として注目されました。

■将来は、伊豆半島にも進出する?!

和歌山県で最初にリュウキュウナガウニが見つかった2016年7月の時点で、トゲを除いた殻の直径は8ミリでした。それが、翌2017年春には18~22ミリへと大きくなっていました。少なくとも5個体が、越冬して成長したとみられています。

黒潮は南から暖かい海水を運んできますが、実はこの時期、黒潮の接岸傾向が強かったことが分かっています。1~2月の平均水温は2016年が15・5℃、2017年が15・1℃と、いずれも平年より高めになっていました。黒潮が岸の近くを流れたことで、南から運ばれてきた幼生が岸に流れ着きやすくなったほか、冬季の高い海水温のおかげで越冬できたと考えられています。

しかし、これらの熱帯性のウニたちは、2017年の冬から翌2018年にかけて、死滅してしまいました。

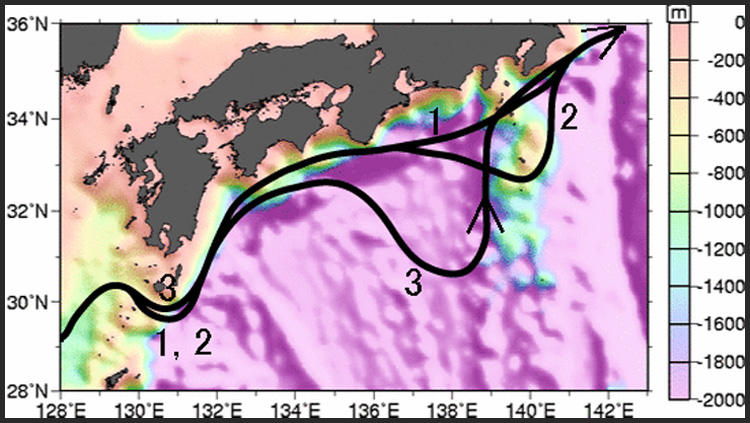

その大きな原因となったのが、2017年8月から始まった黒潮の「大蛇行」です。

大蛇行というのは、黒潮の流路パターンのひとつで、紀伊半島から東海沖で大きく南へ離岸して流れる状態をさします(=図参照)。

黒潮の流路のパターン。「1」と「2」は大蛇行でないケース、「3」が大蛇行=気象庁ホームページより

流路のなかでも最も流速が速い海域を「流軸」といいます。和歌山県の潮岬から黒潮の流軸までの距離は、2016年と2017年は約25キロメートルと比較的近い状態でした。ところが、大蛇行が発生したあとの2018年は約75キロメートルへと、3倍も遠くなりました。そして、冬季の平均水温は、一気に2℃以上も低くなりました。そこへ、寒波が重なって気温が低くなったことも影響し、沿岸に定着したウニたちは寒さで死んでしまったのです。

リュウキュウナガウニの事例から分かるように、日本の沿岸の海水温は、海流のパターンの変化など数年単位の変動によっても左右されます。その一方で、長期的には地球温暖化によって日本をとりまく海の水温は確実に上がっていき、海の生物相そのものが、大きく変化することになるとみられています。中野さんは「温暖化で冬の水温が上がっているのは事実。将来は、伊豆半島や房総半島にもリュウキュウナガウニが出現するかもしれません」と話しています。

ウニは大食漢で、沿岸の海藻類をたくさん食べて「磯焼け」を起こすこともあります。その一方で、ウニはイシダイなどの魚やトウカムリなどの貝類のエサとなる生物でもあります。ウニの増減は沿岸の生態系全体に大きな影響を与える可能性があり、今後も熱帯性ウニの出現情報に注目したいと思います。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。

環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。

1999年に水産庁の漁業調査船に乗り組み、南極海で潜水取材を実施。

2007年には南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。

朝日新聞東京本社科学医療部記者、同大阪本社科学医療部次長などを経て2020年から朝日学生新聞社編集委員。

最新刊は『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)。ツイッターも発信中。