2025年3月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第49話 巻貝でも二枚貝でもない「ヒザラガイ」

アオスジヒザラガイ=山本智之撮影

■岩の上に貼り付く「極彩色の生物」

赤色、黄色、そして青色――。鮮やかな模様を持つこの生物は「アオスジヒザラガイ」(Tonicella undocaerulea)です。ヒザラガイ類の一種で、全長は1.2㎝。水深8mの岩の上に貼り付いていました。その美しい姿に心を惹かれ、水中カメラのシャッターを何度も切りました。

■ヒザラガイの仲間は世界に約1000種

国立科学博物館海生無脊椎動物研究グループの齋藤寛グループ長によると、ヒザラガイの仲間は世界で約1000種、日本の海では100種ほどが知られています。

ヒザラガイ類は、オスとメスの区別がある「雌雄異体」の生物です。どの種類も海産で、磯の波打ち際から水深6000mを超す深海まで、幅広い環境に適応して暮らしています。

日本の海に生息する様々なヒザラガイ類。左上から時計回りに「ヒザラガイ」「ツヤマダラヒザラガイ」「ハコダテヒザラガイ」「ババガセ」「ケムシヒザラガイ」「ウスヒザラガイ属の一種」「エゾヤスリヒザラガイ」=いずれも山本智之撮影

ヒザラガイ類は、腹側に吸盤状の大きな足があり、岩などに貼り付いています。漢字では「膝皿貝」と書きます。岩から剥がすと体を丸く曲げる習性があり、その様子を膝(ひざ)を曲げる動作に見立てたのが語源との説があります。

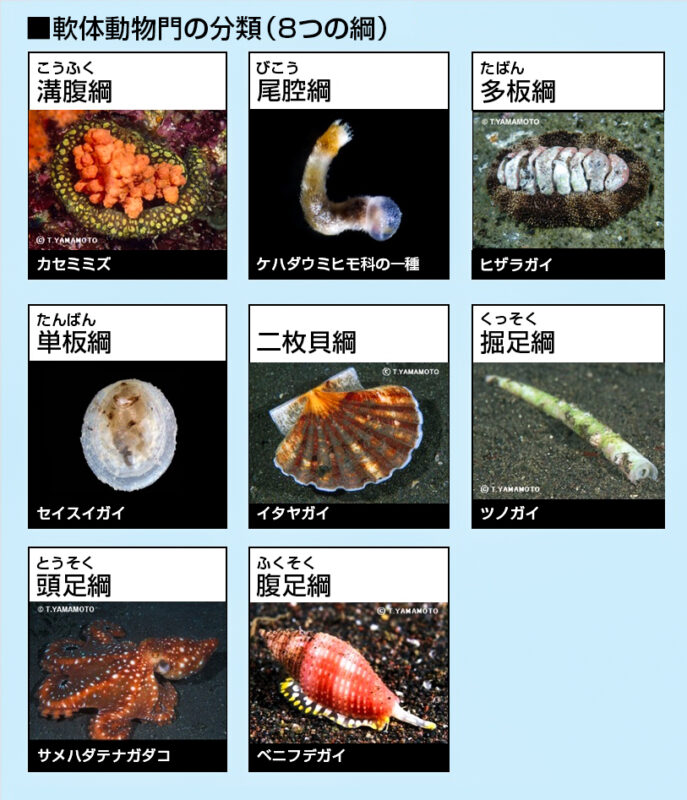

■ヒザラガイ類は「多板綱」

ヒザラガイ類は「軟体動物門」に属します。軟体動物門は、巻貝や二枚貝、イカ・タコなどで構成され、既知の種だけで10万種を超える大きな分類群です。

ヒザラガイ類は貝殻を持っています。でも、分類上は「巻貝」でも「二枚貝」でもありません。それらとは全く別の「多板綱(たばんこう)」というグループの生き物です。

巻貝は「腹足綱(ふくそくこう)」、二枚貝は「二枚貝綱(にまいがいこう)」、イカやタコは「頭足綱(とうそくこう)」というように、現生の軟体動物は大きく8つの「綱(こう)」に分類されます(=下記の表を参照)。

【写真提供】

ケハダウミヒモ科の一種=JAMBIO(マリンバイオ共同推進機構)幸塚久典さん提供

セイスイガイ=三重大学生物資源学部海洋生態学研究室提供

※写真はそれぞれの網に属する生物種の具体例

今から約5億年前の古生代カンブリア紀には、軟体動物の8つの綱(溝腹綱、尾腔綱、多板綱、単板綱、掘足綱、二枚貝綱、腹足綱、頭足綱)は、いずれも地球上に出現していたと考えられています。

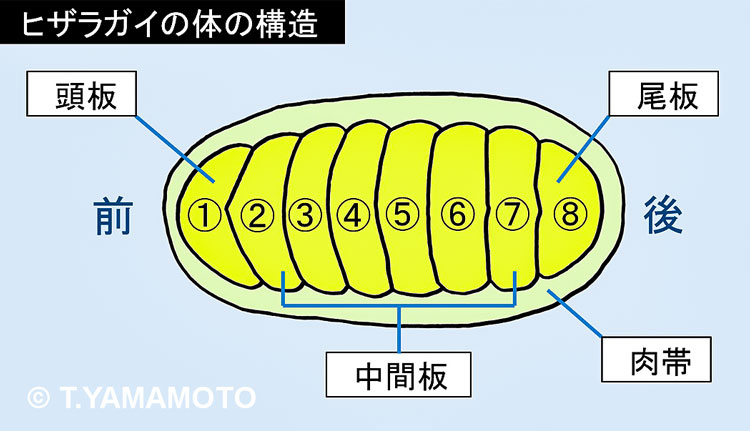

■板状の貝殻を8枚持っている

ヒザラガイ類は、板状の貝殻を8枚持っています。前方にある1枚目の殻は「頭板」、後方にある8枚目の殻は「尾板」。その間にある2枚目から7枚目の殻は「中間板」といいます。

ヒザラガイの体の構造=山本智之提供

■強力な「歯舌」で削り取って食べる

ヒザラガイ類の中には、海底に付着したカイメンを専門に食べる種や、小型の甲殻類などを食べる肉食性の種もいます。ただ、多くの種は、岩の上に付着した藻類を食べて暮らしています。食事のときに活躍するのが、エサを食べるための「歯舌(しぜつ)」という器官です。

「歯舌」は、リボンのような細長い膜の上に小さな歯がずらりとならんだ構造をしています。この歯舌を「やすり」のように使い、藻類を削り取って食べるのです。

歯舌はサザエやアワビなどの巻貝にもみられる器官ですが、ヒザラガイ類の歯舌は巻貝に比べて硬いのが特徴です。硬い材料である「磁鉄鉱」を、一部の歯に沈着させています。

比較的軟らかい岩に藻類が付着している場合、ヒザラガイ類は岩ごとガリガリと削り取って食べてしまいます。こうした豪快な食事のしかたができるのも、摩滅しにくい「硬い歯」のおかげです。そうした丈夫な歯であることに加えて、歯舌には、サメの歯と同様に、古い歯と新しい歯が入れ替わるしくみも備わっていて、いざ歯が欠けてしまっても安心なのです。

■貝殻を通して物を見る?

同じ軟体動物でも、巻貝の場合は、頭部に目があります。しかし、ヒザラガイ類には、巻貝のような立派な目はありません。その代わりに、ヒザラガイ類の貝殻には微細なトンネルが無数にあり、その内部には神経細胞などを含む細胞が詰まっています。この部分を通して、光を感じることができます。そして、種によっては、貝殻の表面にあるトンネルの開口部に、レンズがついています。

これまで、ヒザラガイ類の視力は、明暗が分かる程度だろうと考えられていました。しかし、近年の研究で、レンズを持つタイプのヒザラガイ類には、想像されていた以上に捕食者の姿などを見分ける能力があるらしいことが分かりました。

この研究結果をまとめた論文は2015年、英科学誌「サイエンス」に掲載されました。

■世界最大のヒザラガイ

世界最大のヒザラガイ類は、「オオバンヒザラガイ」(Cryptochiton stelleri )という種類です。国内でみられる個体は全長20cmほどですが、米国の太平洋岸では全長約40cmの巨大な個体が報告されています。

オオバンヒザラガイ(左)、オオバンヒザラガイの腹側(右)=山本智之撮影

オオバンヒザラガイも、ほかのヒザラガイ類と同様に8枚の殻板を持っています。しかし、これらの殻板は体の中に埋没しているため、外からは見えません。

オオバンヒザラガイの殻板は白く、蝶のような形をしています。このため、北海道の産地では「蝶々貝」などの呼び名で親しまれています。

白い蝶のような形をしたオオバンヒザラガイの殻板=山本智之撮影

■食用にする地域も

オオバンヒザラガイは国内では北海道に多く生息しています。アイヌ語でオオバンヒザラガイは「ムイ」と呼ばれ、食用になります。

本州などの海辺で最も普通に見られる「ヒザラガイ」(Liolophura japonica)も、各地で食用に利用されています。たとえば高知県・柏島では「ぐじま」という地方名で呼ばれ、塩ゆでや酢味噌あえなどにして食べられています。

ヒザラガイの塩ゆで(左)と酢味噌あえ(右)=いずれも高知県・柏島で、山本智之撮影

■「未知の種が多い」研究のテーマに

齋藤寛さんは、ヒザラガイ類の分類研究を40年近く続けています。これまでに、「シリブトヒザラガイ」(Parachiton communis)、「ダマシエヒザラガイ」(Deshayesiella sirenkoi )、「ヨミノウスヒザラガイ」(Thermochiton undocostatus)など、数々の新種を発見してきました。

大学院生のとき修士論文のテーマにヒザラガイ類を選んだのは、「まだ知られていない種類がたくさんいる」ということが、理由の一つだったそうです。標本を採集するために、齋藤さんは磯を歩くだけでなく、スキューバ潜水もします。また、深海性のヒザラガイを捕獲するために、船で網を引く調査をすることもあります。

■分類研究には多くの労力が

新たに採集したヒザラガイ類の名前を調べるとき、特にそれが未知の種である可能性があるときには、既知の種の「タイプ標本」と厳密に比較し、どんな違いがあるのかを調べる必要があります。多くの場合、そうしたタイプ標本は海外の博物館などにあります。このため、海外出張して調査をしたり、外国の研究者から標本を送ってもらったりと、その手続きにはかなりの手間がかかります。

ヒザラガイ類の場合、貝殻の色や形といった形質だけでなく、歯舌の形状、肉帯の表面にある棘や鱗の形状なども、走査型電子顕微鏡を使って丹念に観察して種の特徴を判断します。ただ、歯舌や殻板などのパーツは壊れやすいため扱いが難しく、電子顕微鏡で撮影するための前処理にはいつも苦労するそうです。

■新たな成果に期待!

齋藤さんの手元には現在、まだ学名のついていないヒザラガイ類の標本が、日本産のものだけでもたくさんあります。これらについて、形態を比較する研究だけでなく、共同研究者と遺伝子解析の研究も進めつつあるそうです。

「標本を一つ一つ調べることで、日本を含むインド-西太平洋域にどのようなヒザラガイ類が生息しているのかを明らかにしていきたい」と齋藤さん。新たな成果の発表を楽しみに待ちたいと思います。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992 年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。1999~2000年に水産庁の漁業調査船に乗り組み、南極海で潜水取材を実施。2007年には南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。