2021年10月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第8話 「光るクラゲ」とノーベル賞

発光するオワンクラゲ=新江ノ島水族館提供

■海の中は「光る生き物」の宝庫

「光る生き物」の名前を挙げてくださいーー。そう言われたら、多くの人がまず思い浮かべるのは「ホタル」でしょう。もし昆虫に詳しい人なら「ヒカリコメツキムシ」、キノコに詳しい人なら「ツキヨタケ」や「ヤコウタケ」といった発光キノコを挙げるかもしれません。

しかし、光る生き物たちの世界全体からみれば、ホタルをはじめとする‘陸上の光る生物’は、実は少数派です。発光生物は、その大部分が海の中にすんでいるのです。地球上の発光生物の種数のうち、9割以上が海洋に生息すると見積もる研究者もいるほどです。

浅場でダイビングをしていても、「マツカサウオ」や「ヒカリボヤ」、「ウミサボテン」など、さまざまな発光生物をごく普通に見ることができます。

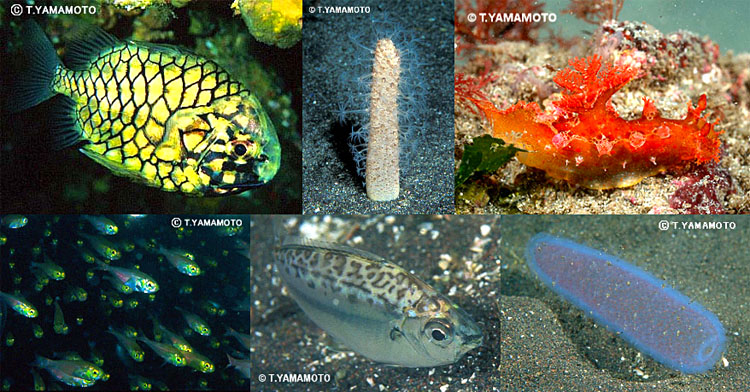

ダイビング中によく出会う発光生物たち。左上から時計回りにマツカサウオ、ウミサボテン、ベッコウヒカリウミウシ、ヒカリボヤ、ヒイラギ、キンメモドキ=山本智之撮影

海の発光生物たちは、スーパーの店頭にも並びます。たとえば、富山湾の「ホタルイカ」や駿河湾の「サクラエビ」がそうです。サクラエビが発光生物であることはあまり知られていませんが、体に多数の発光器をもち、実際に光を放つことが確認されています。

そして、有名な「チョウチンアンコウ」をはじめ、深海には光を放つ魚種が非常にたくさん生息しています。光るゴカイ、光るクモヒトデ、そして、光るサメもいます。海の中は、光る生き物に満ちあふれた世界といえるでしょう。

■クラゲが医学にもたらした「光明」とは?

生物が光を発する理由として、よく挙げられるのは、光を使ってコミュニケーションをしたり、エサをおびき寄せたり、といったものです。ホタルイカのように、発光することで自らの体のシルエットを打ち消して身を守る生物も多く、これを「カウンターイルミネーション」といいます。

甲殻類の「ウミホタル」の場合、発光する液体を放出して、敵の目をくらまします。また、深海魚の「クレナイホシエソ」や「オオクチホシエソ」は、エサを探すためのサーチライトとして光を使うと考えられています。

その一方で、なぜ光るのか理由がよく分からない発光生物もたくさんいます。その一つが、「オワンクラゲ」です。

傘のへりから緑色の光を放つオワンクラゲ=新江ノ島水族館提供

オワンクラゲは刺激を受けると、傘のへりにある発光細胞が、ライン状に緑色の光を放ちます。その発光のしくみは、ちょっと複雑です。

オワンクラゲの体内には「イクオリン」というたんぱく質があります。オワンクラゲが刺激を受けると、カルシウムイオンとイクオリンが反応し、青白く光ります。この青色光のエネルギーを「GFP」(緑色蛍光たんぱく質)が受け取ることで、緑色の光を放つのです。

2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩さん(1928-2018)は、米プリンストン大の研究員だった1960年代にオワンクラゲが光る仕組みを解明し、GFPを発見しました。

その後、別の研究者が、GFPを細胞内で動く分子にくっつけて追跡する「目印」として利用する法を開発しました。この応用研究により、GFPは医学や生物学の実験に欠かせないツールとなったのです。

GFPを使えば、狙いを定めた特定のたんぱく質や細胞だけに目印をつけ、周囲の細胞や組織と区別して観察することができます。しかも、細胞が生きたままの状態で観察できるというメリットがあります。

たとえば、がんの転移について動物実験で調べようとするときは、事前にがん細胞にGFPをつくる遺伝子を組み込んでおきます。すると、転移した場所だけを緑色に光らせ、正常な細胞と区別して観察する、といったことが可能になるのです。このほか、アルツハイマー病で神経細胞が死んでいく様子なども、可視化できます。そして、光らせたいときには、青色の光や紫外線を当てるだけで良いのです。

■「オワンクラゲ」が2種類いる!?

伊豆半島の海に現れたオワンクラゲの仲間=山本智之撮影

オワンクラゲという名前の由来は、お椀を伏せたような傘の形に由来します。こうした姿をしたクラゲの中には、まだ名前のよく分からない種類もいます。

この写真は、私が伊豆半島・大瀬崎で撮影したクラゲです。一見するとオワンクラゲによく似ていますが、専門家によると別種のクラゲです。体内に透けて見える生殖巣や水管の形状から、オワンクラゲと近縁な深海性の種と考えられるそうです。ここでは「オワンクラゲの仲間」としておきます。

ノーベル賞を受賞した下村脩さんは、その研究のために十数年かけて85万匹ものオワンクラゲを集めました。米国ワシントン州北西部のフライデーハーバーという港町の沿岸で、網を使って捕獲したのですが、とても一人で集めきれる数ではありません。人を雇って作業を進めたほか、妻や二人の子どもたちにも手伝ってもらったそうです。この直径7~10cmほどのクラゲの学名は「Aequorea victoria」(イクオレア・ビクトリア)でした。

一方、日本の海にいるオワンクラゲは「Aequorea coerulescens」(イクオレア・シールレスケンス)という種類です。そう、「オワンクラゲ」という和名で呼ばれているクラゲが、実は2種類いるのです。

両者は、生物学的には完全な「別種」です。しかし、なぜかどちらも「オワンクラゲ」と呼ばれています。

■「何の役に立つか分からない研究」の大切さ

日本人で5人目のノーベル化学賞に輝いた下村さん。オワンクラゲの研究を始めた当時は、「どうしてこんな色の光が出るのだろう」という素朴な疑問を解くことだけが目的だったそうです。ノーベル賞の受賞が決まった際のインタビューで、「応用なんて考えなかった」と率直に振り返っています。そして、『クラゲに学ぶ』という著書の中で、こう述べています。

「私は実用や応用的な研究よりも物事の根底にある真理を探究するような研究を好む。それは、いわば縁の下の力持ちの仕事である」

科学研究の世界では近年、特に若い研究者に対して、短期間で成果を出すよう求める傾向が強まっています。また、「何かにすぐに役立つ研究」への偏重も問題視されています。オワンクラゲをめぐる下村さんの研究エピソードは、何の役に立つか分からないような、いわゆる「基礎研究」をコツコツと積み重ねることの大切さを、改めて示すものだと思います。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。1999年に水産庁の漁業調査船に乗り組み、南極海で潜水取材を実施。2007年には南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。朝日新聞東京本社科学医療部記者、同大阪本社科学医療部次長などを経て2020年から朝日学生新聞社編集委員。最新刊は『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)。ツイッターも発信中。